«Разумная предусмотрительность»

и другие особенности поведения врановых

Еще в 1970-х годах Л.В. Крушинский отмечал, что хотя птицы имеют совершенно особый, непохожий на млекопитающих мозг, его эволюция обеспечила уровень его когнитивных способностей, сопоставимый с высшими представителями этого класса. Постепенно эта революционная для своего времени гипотеза получила подтверждение в работах наших коллег.

|

|

Еще в 1970-х годах Л.В. Крушинский отмечал, что хотя птицы имеют совершенно особый, непохожий на млекопитающих мозг, его эволюция обеспечила уровень его когнитивных способностей, сопоставимый с высшими представителями этого класса [1]Крушинский Л.В. Записки московского биолога: загадки поведения животных. М., 2006. Постепенно эта революционная для своего времени гипотеза получила подтверждение в работах наших коллег. В настоящее время широко распространена близкая по смыслу гипотеза, которую независимо от Крушинского развивают британские ученые Н. Эмери (N. Emery) и Н. Клейтон (N. Clayton) [2]Emery N.J. Bird Brain: An Exploration of Avian Intelligence. Princeton, 2016.[3]Emery N.J., Clayton N.S. The mentality of crows: convergent evolution of intelligence in corvids and apes // Science. 2004. V.306. P.1903–1907.Doi:10.1126/science.1098410.[4]Emery N.J. Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence // Philos. Trans. R. Soc. Lond. Biol. Sci. 2006. V.361. P.23–43.Doi:10.1098/rstb.2005.1736[5]Auersperg A.M.I., Bayern A.M.P. von et al. Flexibility in problem solving and tool use of kea and New Caledonian crows in a Multi Access Box paradigm // PLoS ONE. 2011. V.6. e20231.Doi:10.1371/journal.pone.0020231.

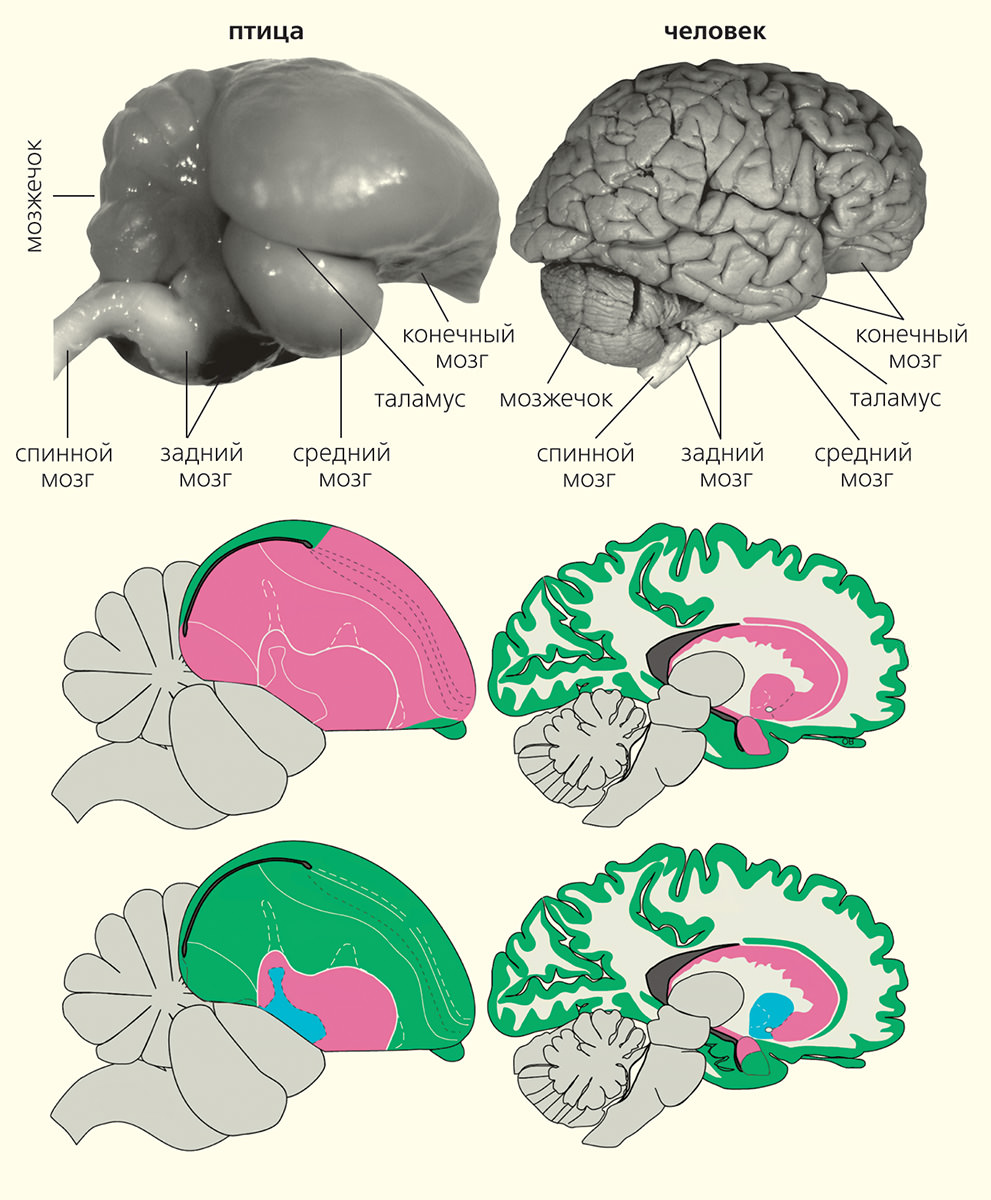

Как известно, у высших млекопитающих (в том числе и человека) в переработке и запоминании, а также в принятии решений ведущую роль играет новая кора головного мозга, или неокортекс. Поскольку у птиц его нет, принято было считать их мозг примитивным, а когнитивные способности — ограниченными. К тому же о высшей нервной деятельности птиц долгое время судили по опытам на голубях (древнему виду с примитивным мозгом) и полагали, что все птицы способны лишь к условно-рефлекторным реакциям. Это хорошо вписывалось в распространенное в прошлом веке представление, что животные способны только к обучению, а к рассудочной деятельности — нет. Однако к концу ХХ в. накопилось значительное число работ, которые противоречили обоим этим представлениям. В частности американские исследователи из Рокфеллеровского университета показали, что в целом по своим функциям мозг птиц во всем аналогичен мозгу млекопитающих, а его филогенетически молодые отделы являются гомологами новой коры [6]Jarvis E.D., Güntürkün O., Bruce L. et al. Avian brains and a new understanding of vertebrate evolution // Nature Rev. Neurosci. 2005. V.6. P.151–159.Doi:10.1038/nrn1606.[7]Jarvis E.D. Bird Brain: Evolution // Encyclopedia of Neuroscience / Ed. L.R. Squire. Oxford, 2009. V.2. P.209–215. Наряду с этим было установлено, что по ряду нейроморфологических особенностей мозга высшие птицы сопоставимы с приматами [8]Обухов Д.К. Современные представления о структурно-функциональной организации конечного мозга птиц // Тр. СПб об-ва естествоиспытателей / Ред. О.С. Сотников. СПб., 1996. Т.76. Вып.5. С.113–133.

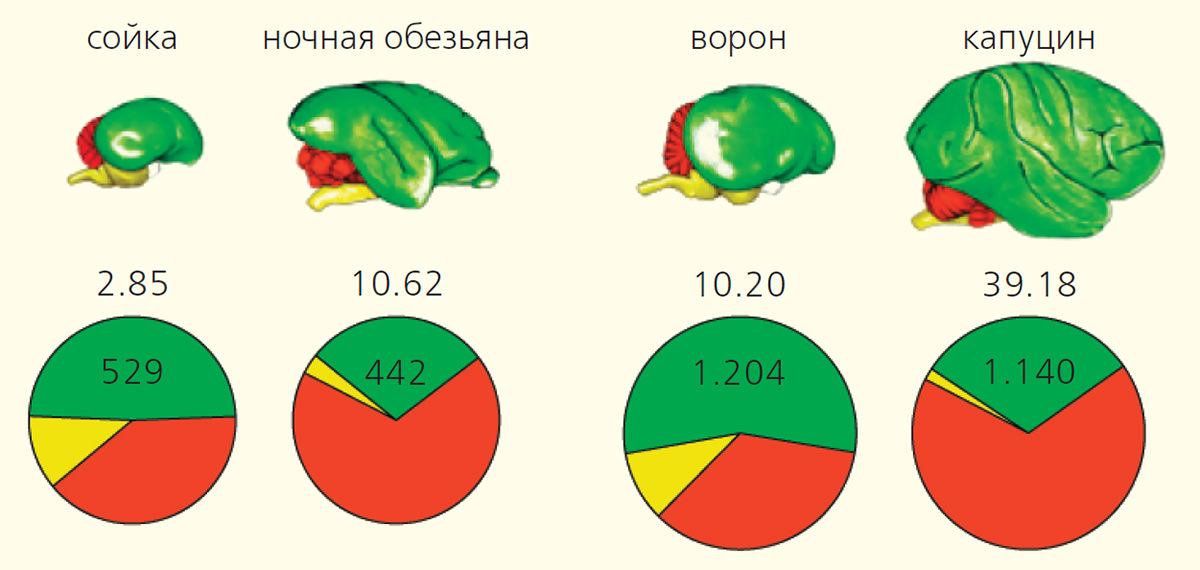

«Репутация» птиц менялась и по мере того, как множились экспериментальные доказательства наличия у животных зачатков мышления, а изучение птиц начали проводить на других видах, не столь примитивных и древних, как голуби. Основным объектом таких экспериментов стали птицы семейства врановых (Corvidae), мозг которых по ряду показателей теперь считают сходным с мозгом высших приматов [8]Обухов Д.К. Современные представления о структурно-функциональной организации конечного мозга птиц // Тр. СПб об-ва естествоиспытателей / Ред. О.С. Сотников. СПб., 1996. Т.76. Вып.5. С.113–133. Недавно опубликованы результаты исследований, авторы которых сравнили мозг птиц с примерно равным по массе мозгом млекопитающих и установили, что у птиц плотность нейронов в соответствующих областях головного мозга значительно выше [9]Olkowicz S., Kocourek M., Luuan R.K. et al. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain // PNAS. 2016. V.113. P.7255–7260.Doi:10.1073/pnas.1517131113. Более того, у врановых (у сойки и вóрона) количество нейронов в переднем мозге равно или даже больше, чем у приматов (ночной обезьяны и капуцина), мозг которых почти в четыре раза крупнее [9]Olkowicz S., Kocourek M., Luuan R.K. et al. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain // PNAS. 2016. V.113. P.7255–7260.Doi:10.1073/pnas.1517131113.

Поведение животных, как известно, определяют три основных фактора: инстинкты, обучение и рассудочная деятельность. Соотношение их вклада в реальное приспособительное поведение может быть разным у разных особей и в разных ситуациях. О высоком уровне когнитивных способностей врановых свидетельствуют многочисленные эксперименты, причем по решению некоторых наиболее сложных тестов эти птицы сопоставимы с человекообразными обезьянами и превосходят других млекопитающих [4]Emery N.J. Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence // Philos. Trans. R. Soc. Lond. Biol. Sci. 2006. V.361. P.23–43.Doi:10.1098/rstb.2005.1736 [5]>Auersperg A.M.I., Bayern A.M.P. von et al. Flexibility in problem solving and tool use of kea and New Caledonian crows in a Multi Access Box paradigm // PLoS ONE. 2011. V.6. e20231.Doi:10.1371/journal.pone.0020231. [10]Багоцкая М.С., Смирнова А.А., Зорина З.А. Изучение способности серых ворон (Corvus cornix L.) решать задачи на добывание приманки из трубки с ловушкой // Журн. общей биологии. 2013. Т.74. №1. С.23–33. [11]Зорина З.А., Обозова Т.А. Новое о мозге и когнитивных способностях птиц // Зоол. журн. 2011. Т.90. №7. С.784–802. [12]Плескачева М.Г., Зорина З.А. Решение теста Ревеша—Крушинского животными разных систематических групп // Журн. эволюц. физиологии и биохимии. 2012. №6. С.597–612. [13]Lazareva O.F., Smirnova A.A., Bagozkaja M.S. et al. Transitive responding in hooded crows requires linearly ordered stimuli // J. Experim. Analysis Behav. 2004. V.82. P.1–19.Doi:10.1901/jeab.2004.82-1. [14]Смирнова А.А. О способности птиц к символизации // Зоол. журн. 2011. Т.90. №7. С.803–810. [15]Bluff L.A., Weir A.A.S., Rutz Ch. et al. Tool-related сognition in New Caledonian crows // Comp. Cogn. Behav. Rev. 2007. V.2. P.1–25.Doi:10.1098/rspb.2009.1953. [16]Smirnova A., Zorina Z., Obozova T., Wasserman E. Crows spontaneously exhibit analogical reasoning // Current Biology. 2015. V.25. Iss.2. P.256–260.Doi:10.1016/j.cub.2014.11.063. В лабораторных условиях врановые способны:

– экстренно решать новые задачи при первом же их предъявлении;

– применять оптимальные стратегии пространственного поведения в новой ситуации;

– использовать орудия и даже их изготавливать;

– обобщать полученную информацию и накопленный опыт, формировать на этой основе такие понятия, как «сходство», «больше», «число», и оперировать ими в новых ситуациях;

– усваивать символы и оперировать ими в новых ситуациях;

– выявлять аналогии в структуре сложных стимулов;

– выполнять транзитивные умозаключения.

Наряду с экспериментальным изучением когнитивных способностей врановых ведутся наблюдения за их поведением и в природе. Важность получения таких данных отмечал в свое время Крушинский, который считал, что они могут стимулировать лабораторные исследования высших когнитивных функций [1]Крушинский Л.В. Записки московского биолога: загадки поведения животных. М., 2006. Так, накопление наблюдений о проявлениях сообразительности в поведении собак и ворон позволило ему разработать методики изучения мышления в лабораторном эксперименте и применить их для сравнительной оценки способностей животных разных видов. Подводя итог таким исследованиям, Крушинский писал, что «изучение рассудочной деятельности в условиях свободного поведения приводило в основном к тому, что складывалось лишь впечатление о наличии у собак рассудка. Однако лабораторные эксперименты, которые были разработаны в результате этих впечатлений, их подтвердили. Они подтвердили и то, что сами наблюдения были правильными. А это значит, что они имеют определенное научное значение» [1, с. 52]Крушинский Л.В. Записки московского биолога: загадки поведения животных. М., 2006.

На основе наблюдений в природе складывается представление о репертуаре врожденных форм поведения (фиксированных комплексов действий, видовых стереотипов) каждого вида и его индивидуальной вариабельности, которая может отражать как генетическую изменчивость, так и результаты научения, в том числе и социального, путем подражания. Однако данных о вкладе высших когнитивных функций в естественное поведение врановых пока недостаточно. Существует дефицит и в характеристике даже столь распространенного вида, как серая ворона (Corvus corone cornix), не описаны многие стороны ее поведенческого репертуара и степень его индивидуального разнообразия.

Восполнение этого дефицита — проблема сложная и далекая от разрешения. О ее трудоемкости можно судить, например, по истории изучения поведения антропоидов. Потребовалось несколько десятилетий работы Дж. Гудолл [17]Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. а затем и многих других приматологов, которые наблюдали обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) в естественных условиях, прежде чем появились относительно полные представления как о репертуаре их видоспецифического поведения, так и о сообразительности, которую они неизменно проявляют при разрешении внезапно возникающих ситуаций. Эти данные дополняли результаты лабораторных аналитических исследований психологов и физиологов и создавали комплексную характеристику репертуара поведения шимпанзе.

Особый интерес представляют описания эпизодов поведения в сложных ситуациях, которые можно истолковать как проявления разума. Сбор таких наблюдений входит в задачи когнитивной этологии и вносит большой вклад в характеристику когнитивных способностей приматов, в том числе человекообразных. Обобщение накопленных на этот счет сведений позволило Гудолл [17, с.134]Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. сделать вывод о наличии у шимпанзе зачатков мышления: «Для человекообразных обезьян характерно рассудочное поведение, включающее умение планировать, предвидеть, способность выделять промежуточные цели и искать пути их достижения, вычленять существенные моменты данной проблемы». Тем самым были подтверждены представления об интеллекте антропоидов, сложившиеся благодаря лабораторным исследованиям.

Эффективность подхода, продемонстрированная в исследованиях приматологов, побудила нас обратиться к сбору и систематизации наблюдений за поведением врановых птиц в природе. Ликвидации пробелов в описании репертуара видоспецифического поведения разных видов врановых могли бы способствовать систематические наблюдения за индивидуально помеченными птицами из определенных стай (именно так этологи исследуют десятки видов зверей и птиц). Попытку такого исследования популяции большеклювой вороны (C.macrorynchos) предприняла Т.А. Обозова на острове Шикотан (заказник «Малые Курилы» в составе ГПБЗ «Курильский») [18]Обозова Т.А. Большеклювые вороны на острове Шикотан // Экология и жизнь. 2011. С.43–45. Однако в отношении серых ворон (да и других европейских видов) такие исследования единичны, и перспектив их проведения пока не предвидится. В связи с этим сбор и систематизация даже разрозненных наблюдений остаются важным источником информации.

В 2011 г. на конференции в Харькове, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова, я представила результаты анализа собственных наблюдений, а также фактов, собранных коллегами-биологами (в первую очередь, членами рабочей группы по изучению врановых птиц) [19]Зорина З.А. Индивидуальная пластичность поведения врановых птиц // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи: Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова (1861–1923) // Ред. М.В. Баник, А.А. Атемасов, О.А. Брезгунова. Харьков, 2011. Вып.1. С.142–162. Еще одним источником для анализа и сопоставления стали наблюдения С.Н. Быченко и видеоматериалы из ее документальных фильмов «Мои вороны» (cтудия «Август», 2005) и «Твои вороны» (cтудия «Горизонт», 2005).

Наряду с работами профессиональных этологов и орнитологов часть данных о поведении врановых получена неквалифицированными наблюдателями. Их описания зачастую приблизительны, а трактовки грешат антропоморфизмом и вызывают вполне оправданный скепсис. Для подтверждения (или опровержения) таких «охотничьих рассказов» можно сопоставлять их с наблюдениями заслуживающих доверия квалифицированных специалистов. Тогда по мере накопления сходных данных и при условии критичного подхода к их анализу (при соблюдении канона Ллойда Моргана(*)Один из принципов зоопсихологии (известный также как «правило экономии»), который сформулировал в 1903 г. К.Л. Морган: то или иное действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале. — Примеч. ред. подобные факты могут стать источником знаний о разных аспектах биологии вида.

За период, прошедший с момента первой публикации, появился еще один ценный источник сведений — любительские фото- и видеосъемки, размещенные в Интернете. Число их постоянно растет по мере расширения доступности аппаратуры. Ценность их очевидна, так же как необходимость в проверке их достоверности. Тем не менее к настоящему времени собрано уже несколько десятков видеосюжетов, объективность которых не вызывает сомнений.

Проявления высших когнитивных функций

Наибольший интерес для нас представляют эпизоды, которые могли бы свидетельствовать о сообразительности птиц (разумной предусмотрительности, по выражению Б. Хейнриха [20]Хейнрих Б. Ворон зимой. М., 1994. Однако такие факты крайне редко удается наблюдать и трудно трактовать — важно избежать приписывания им проявлений мышления в тех случаях, когда речь идет о характерном для всего вида генетически детерминированном акте поведения. Одним из критериев разумного поведения считают способность в новой нестандартной ситуации экстренно спланировать особый способ получения недоступного корма (или достижения другой какой-то цели). В основе такого поведения должна лежать экстренная оценка возникшей ситуации, способность спланировать серию действий, включая подготовительные операции, и прогнозирование их возможного результата. К сожалению, подобных фактов среди имеющихся материалов очень мало.

В качестве примера способности спланировать цепь действий в новой ситуации приведу наблюдение доктора биологических наук О.Г. Строевой. Ольге Георгиевне случилось видеть, как к хлебу, выложенному для воробьев, подошла ворона с мышью в клюве, постояла, как бы раздумывая, затем клювом пробила дырку во льду, спрятала мышь под лед и подошла за хлебом, а когда справилась с ним, вернулась за мышью. Заметим, что именно на основе наблюдений за подобными эпизодами в поведении охотничьих собак Ч. Дарвин пришел к заключению о наличии у животных зачатков мышления, которые он назвал «способностью к рассуждению» (reasoning).

Описанная тактика, существенно повышающая эффективность кормового поведения (позволяющая птице ничего не упустить), проявляется достаточно часто даже в более рутинных ситуациях. Ряд авторов описывает, что, обнаружив пищу, вороны не начинают сразу есть ([21]Сеник М.А. Некоторые особенности поведения врановых в условиях неволи // Экология врановых вестественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.206–208. фильм «Твои вороны» и наблюдения О.С. Кислиной и Б.А. Умарововой). Пользуясь клювом, как пинцетом, они собирают и уносят в сторону несколько кусков (желательно все), могут спрятать их там, вернуться за остальными и только тогда принимаются за еду.

http://fotki.yandex.ru/users/albanatasha

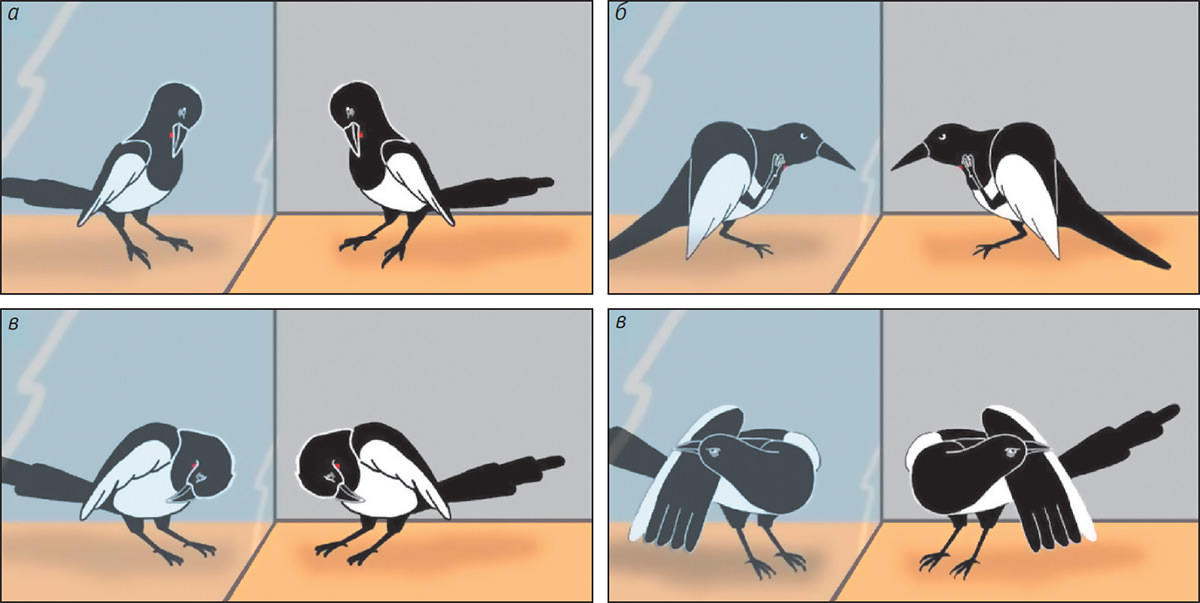

В настоящее время доказано, что и врановые (подобно антропоидам, слонам и дельфинам) обладают зачатками самосознания. Они могут узнавать себя на отражении в зеркале [22]Prior H., Schwarz A., Gunturkun O. Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): Evidence of self-recognition // PLoS Biol. 2008. 6. №8. e202.Doi:10.1371/journal.pbio.0060202. а также строить «модель психического состояния другого субъекта» (theory of mind) [20]Хейнрих Б. Ворон зимой. М., 1994. [21]Сеник М.А. Некоторые особенности поведения врановых в условиях неволи // Экология врановых вестественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.206–208. [22]Prior H., Schwarz A., Gunturkun O. Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): Evidence of self-recognition // PLoS Biol. 2008. 6. №8. e202.Doi:10.1371/journal.pbio.0060202. [23]Хейнрих Б., Багнаяр Т. Мудрый ворон // В мире науки. 2007. №7. С.58–65.Doi:10.1098/rspb.2005.3144. что позволяет им «просчитывать» намерения партнеров (даже человека) и на этой основе выбирать оптимальную стратегию поведения. Среди имеющихся у нас материалов есть ряд эпизодов, которые можно объяснить (по крайней мере отчасти) именно способностью к такому мысленному «просчитыванию». Один из эпизодов, свидетельствующих о способности ворон оперативно предвидеть реакции человека и действовать в соответствии с этим, приведен В.А. Матанцевым, который наблюдал, как ворона в течение 40 минут скрывалась за стволом дерева от подстерегавшего ее стрелка [24]Матанцев В.А. Заметки о поведении врановых // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.183–187. Чтобы следить за его действиями, она на мгновение выглядывала с той или другой стороны ствола, но не улетала, поскольку неподалеку сидел ее слеток.

Любопытные случаи зафиксированы, когда птица совершала некий особый маневр, чтобы отвлечь внимание человека и добиться своей цели. Так, в 1980-х годах А.Е. Черенков наблюдал на Соловецких островах, как молодой ручной ворон гнался за велосипедистом и выпрашивал у него колбасу (большой дефицит в то время и в том месте!), которую тот вез в сетке на багажнике. В конце концов он стащил с головы человека кепку и бросил ее метрах в 10 от дороги. Пока велосипедист бегал за кепкой, ворон унес колбасу.

Г.Н. Митина описала поведение стаи ворон в московском сквере, когда она неожиданно начала кормить их фисташками [25]Митина Г.Н. Поедание воронами фисташек: случайный эксперимент в городе // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.187–189. В этой ситуации ярко проявились индивидуальные различия и в пугливости, и в сообразительности ворон. Они не шарахались автоматически от незнакомого человека, а на ходу перестраивались и преодолевали привычную осторожность, чтобы получать ценный корм. Взрослые, молодые и больные (по оценке автора) птицы использовали разные тактики поведения, получая, соответственно, разную долю орехов. Наиболее эффективно вели себя взрослые птицы: когда им попадались нераскрытые орешки, они сначала пытались расклевать их на земле, но после первых же неудач перелетали на асфальт, где легко с ними справлялись. Молодые птицы об этом не догадывались и, поиграв орехом, бросали его. Взрослые птицы ближе всего подходили к «кормилице», настороженно следили за ней и оперативно оценивали ее действия. Это позволяло им быстро снизить дистанцию до человека и брать корм с расстояния 30 см. Некоторые птицы после 15–20 минут наблюдения за сидящим неподвижно человеком стали брать корм с руки. Сходные данные о способности городских птиц оперативно вступать в контакт с человеком, а также регулярно взаимодействовать с постоянными «кормильцами» приводят и другие наблюдатели (Г.Г. Есакова, О.С. Кислина, Л.Д. Кононенко, Н.Ф. Еремин, И.С. Добронравова, К.В. Шулейкина и др.).

Фото Т.А. Обозовой

Рассмотренные эпизоды относятся к сфере индивидуально-приспособительного поведения, они характеризуют поведение врановых в нестандартных ситуациях, которое предположительно можно отнести к проявлениям высших когнитивных функций. Однако подавляющая часть зафиксированных наблюдений отражает многочисленные проявления пластичности практически всех основных категорий видоспецифического поведения (видовых стереотипов) ворон. Часть из них иллюстрирует его частные и редко встречающиеся особенности.

Материал этот еще требует систематизации, дополнения и обработки, поэтому здесь лишь кратко приведу некоторые факты, не касаясь, например, отношений территориальных птиц и мигрантов, динамики приручения диких ворон, их взаимодействий с человеком и т.д.

Кормовое поведение

У врановых отмечено разнообразие как потребляемых кормов, так и методов их добывания и обработки — это размачивание хлеба, разбивание орехов и сушек разными способами, охота на лягушек ([24]Матанцев В.А. Заметки о поведении врановых // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.183–187.[26]Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. Ориентировочно-исследовательская деятельность, подражание и игра как психологические механизмы адаптации высших позвоночных к урбанизированной среде. М., 1996. наблюдения Т.В. Хохловой, С.Н. Быченко и др.). Эти данные могут дополнить подробнейший анализ кормового поведения врановых, сделанный А.Г. Резановым [27]Резанов А.Г. Кормовое поведение птиц: метод цифрового кодирования и анализ базы данных. М., 2000. Упомяну лишь о некоторых индивидуальных стратегиях добывания корма, которые, видимо, также основаны на прогнозе действий конкурентов и потенциальных врагов, включая человека. Известно, что оседлые вороны и сороки (Pica pica) регулярно используют корм, предназначенный кошкам или собакам, которые обитают на той же территории. Часть делает это, пока собака спит, а некоторые — непосредственно в присутствии хозяина миски, иногда, по-видимому, с его молчаливого согласия. Формирование столь толерантных взаимоотношений основано на неусыпном наблюдении птицы за поведением пса, мгновенной оценке степени исходящей от него угрозы и принятии плана действий сообразно текущему моменту [28]Фисун К.В. Некоторые наблюдения за поведением сорок в г. Оренбурге // Орнитология в Северной Евразии. Мат. XIII межд. орнитол. конф. Сев. Евразии. Оренбург, 2010. С.313–314. Отмечено, что вороны, постоянно обитающие на дачном участке, могут кормиться из одной миски и с кошками, и даже с крысами, на которых они нередко охотятся (наблюдения О.О. Якименко, Г.Г. Есаковой).

Кооперация ворон с кошками снята в «документальной сказке» С.Н. Быченко. В одном из домов она обнаружила жительницу первого этажа, которая с помощью веревки спускала из окна поднос с едой для бродячих кошек, которые терпеливо дожидались этого часа. Но не менее внимательно за происходящим следила и ворона, сидящая на фонарном столбе. Как только появлялась еда, обе кошки и ворона начинали кормиться бок о бок, и помешать этому могли только пробегавшие время от времени собаки.

Подобную картину я наблюдала из окна 11-го этажа одного из зданий МГУ. Стайка ворон расположилась вокруг вагончика строителей, птицы время от времени перекрикивались и перелетали с места на место. Вскоре около вагончика остановилась женщина и стала разворачивать принесенный пакет. Тут же из-под вагончика появилась собака и выполз щенок, а вороны переместились поближе и прекратили перелеты. В течение нескольких минут они дружно растащили все, что было принесено, причем собака практически не возражала против участия ворон. Очень скоро собака вернулась под вагончик (вероятно, к своему помету), и вороны, получив свою долю, тут же разлетелись. Возникло впечатление, что они не первый раз участвовали в такой кормежке и поджидали женщину. Такое предположение правомерно, так как наблюдатели неоднократно отмечали, что вороны не только узнают людей, которые в определенное время кормят их по дороге на работу, но могут вычислить их дома в дачных поселках (наблюдения Г.Г. Есаковой, Н.Ф. Еремина, И.С. Добронравовой и др.).

Справа: ворона нападает на собаку, чтобы отобрать еду. (https://www.youtube.com/watch?v=kJjQezcqqHg0

Однако такое мирное сотрудничество, почти дележка, — отнюдь не главный вариант взаимодействия ворон с собаками и кошками. Им более свойственна совершенно другая стратегия — напасть на собаку, чтобы отнять у нее еду. Такие эпизоды весьма распространены, и в моей коллекции множество таких сообщений (например, И.А. Кривицкого, И.В. Муравьева, А.В. Шарикова, М.Н. Нейман, И.Г. Лильп, Л.В. Маловичко и др.). Приведу типичное описание: «Если собака сидит в такой позе, что готова к мгновенному броску, вороны не удостоят ее персону вниманием. Но если собака грызет косточку, вытянув вперед лапы, ее окружают несколько птиц. Главные действующие фигуры — та, которая у хвоста, и та, которая перед собакой. По обе стороны стоят отвлекающие силы. Новичок, конечно, не потерпит, чтобы его щипали за хвост, и бросится, оставив кость» [29, с.30]Семаго Л.Л. Сто свиданий с природой. Воронеж, 1975. Судьба добычи может быть разной: если она по вороньим силам, то ее уносит одна ворона, иногда они едят по очереди, повторяя маневр. Однако опытные псы, особенно дворняжки, угадывают намерение ворон, позволяют дергать себя за хвост сколько угодно (например, 30 мин, по наблюдению И.В. Муравьева), но от еды не отвлекаются ([29]Семаго Л.Л. Сто свиданий с природой. Воронеж, 1975. сообщение Т.А. Меринг). Вороны быстро понимают, на кого напали, и больше к таким собакам не пристают.

Не менее интересно, что подобному групповому нападению нередко подвергается животное, у которого нет никакой еды. И в этом случае тоже одна из птиц крутится у собаки перед носом, отвлекает ее внимание, а остальные по очереди дергают свою жертву за хвост. А однажды мне пришлось наблюдать, как три вороны минут 10 вились вокруг пса, хотя никакой еды у него не было. Действовали они очень слаженно и, как постепенно становилось ясно, по определенному плану. Оказалось, что они заманивали его на край оврага, достаточно крутой, и если бы пес вовремя не спохватился, он кубарем покатился бы с обрыва.

Когда видишь такую «провокационную» игру, кажется, что присутствуешь при уникальном событии. Этот случай я наблюдала далеко на севере, на окраине Кандалакши, однако такие сцены совсем не редкость, их свидетелем может стать любой из нас и в московских дворах, и практически в любых географических и природных зонах. Но где бы они ни происходили, слаженность и «осмысленность» действий птиц наводит на мысль об их недюжинном уме. Однако по наблюдениям за поведением слетков врановых при групповом содержании в неволе (в изоляции от взрослых птиц, которые могли бы послужить примером для подражания), такой комплекс действий проявляется у них уже в первые полтора-два месяца жизни [30]Зорина З.А. Анализ формирования исследовательского, игрового и социального поведения 4 видов врановых при групповом содержании в неволе // Врановые птицы в антропогенных ландшафтах. Липецк, 1992. Вып.2. С.3–27. Особенно ярко это проявилось у выводка сорочат, которые нападали на более крупного птенца — вóрона — совершенно таким же образом. Для их поведения характерна стереотипность действий, как будто они разыгрывают хорошо известный сценарий.

Все это указывает на то, что данная форма поведения, по-видимому, видоспецифична. Она имеет жесткую генетически детерминированную основу, на которую накладывается индивидуальный опыт. В зависимости от специфики момента(*)Широкое распространение в Интернете получило видео, где ворона на протяжении достаточно долгого времени дразнит одного из двух конфликтующих котов (www.yapfiles.ru/show/152011/c9551b43e08de7ccb70870a6e3f7dc25.flv.html). этот стереотип может применяться с разной целью — для добывания пищи, для нападения на противника или в виде игры. Интересно также отметить, что все наблюдатели описывают это поведение только у ворон. Однако, по нашим данным, этот стереотип действий есть и у сорок, и он проявляется в полной форме уже в двухмесячном возрасте.

Рассмотренный пример групповой атаки — не единственное свидетельство того, что вороны могут использовать врожденные стереотипы действий для достижения какой-то цели, первоначально с ними не связанной. Об этом свидетельствуют описания двух эпизодов (наблюдения А.Д. Кошелева, С.Н. Быченко), когда вороны применяли типичную демонстрацию отвода врага от гнезда («хромающая» птица с «подбитым» крылом) в ситуациях, совершенно не связанных с охраной выводка. Так, Быченко наблюдала, как на бульваре хромая ворона со спущенным крылом выпрашивала еду у пьяного. Получив кусок, она тут же расправила крылья и улетела. Разумеется, приведенные примеры могут иметь другую трактовку, а предложенная нами нуждается в дальнейшем подтверждении и проверке.

«Учат» ли вороны своих птенцов?

Известно, что некоторые врановые способны устраивать и затем точно находить многочисленные небольшие запасы пищи. Существуют значительные видовые различия в выраженности такого поведения у взрослых птиц семейства. Большинство видов, в том числе грачи (C.frugilegus), серые вороны, сороки, галки (C.monedula) регулярно делают запасы, но неизвестно, насколько точно они их находят, как и когда используют. В отличие от них сойки и кедровки разных видов (и Нового, и Старого Света) точно запоминают места сотен сделанных ими кладовок и используют их вплоть до следующей весны. Доказано (в частности и в наших опытах), что кедровки (Nucifraga caryocatactes) находят их даже зимой и могут выкармливать спрятанными орехами потомство. Эта форма поведения входит в обязательный видоспецифический репертуар упомянутых видов и, как показывают наши наблюдения в неволе [30]Зорина З.А. Анализ формирования исследовательского, игрового и социального поведения 4 видов врановых при групповом содержании в неволе // Врановые птицы в антропогенных ландшафтах. Липецк, 1992. Вып.2. С.3–27. проявляется в первые же недели жизни.

Серые вороны делают кладовки регулярно, но вопрос о том, как они используют свои запасы, практически не исследован. В собранных нами материалах (возможно, впервые) некоторые наблюдатели отметили возвращение ворон к своим кладовкам и точное их нахождение. В фильме «Мои вороны» зафиксирован эпизод, когда ворона подходит и достает из-под листвы кусок какой-то еды, причем делает это совершенно точно, без случайных поисковых движений.

М.А. Сеник детально описала, как сойка в неволе использует свои запасы, и отметила важную особенность: птица не прячет портящиеся шкурки и другие «отходы» [21]Сеник М.А. Некоторые особенности поведения врановых в условиях неволи // Экология врановых вестественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.206–208. Это первое подтверждение экспериментов Н. Клэйтон с сотрудниками [31]Clayton N.S., Griffiths D.P., Dickinson A. Declarative and episodic-like memory in animals: personal musings of a scrab jay // The Evolution of Cognition / Eds C. Heyes, L. Huber. Cambridge, 2000. P.273–289. которые обнаружили, что сойки при отыскании своих запасов через большие промежутки времени не подходят к местам, где спрятали скоропортящийся корм (личинки мучного хрущака).

Лабораторные исследования поведения при запасании позволяют предположить, что прячущие корм сойки и вóроны стараются сделать это без свидетелей, заботясь о том, чтобы обезопасить его от разворовывания [23]Хейнрих Б., Багнаяр Т. Мудрый ворон // В мире науки. 2007. №7. С.58–65.Doi:10.1098/rspb.2005.3144. [32]Clayton N.S. Emery N.J. What do jays know about other minds and other times? // Neurobiology of «Umwelt». How Living Beings Perceive the World? / Eds A. Berthoz, Y. Christen. Berlin, 2009. P.109–123. [33]Dally J.M., Emery N.J., Clayton N.S. Cache protection strategies by western scrub-jays, Aphelocoma californica: Implications for social cognition // Anim. Beh. 2005. V.70. P.1251–1263.Doi:10.1098/rsbl.2004.0190. Похоже, они способны прогнозировать поведение сородичей и предвидеть результат их предполагаемых действий (theory of mind). В эксперименте все это выглядит достаточно убедительно, но до недавнего времени не имело никакой связи с реальным поведением врановых при запасании. Исключением остается пока наблюдение О.И. Шутовой, которая однажды остановилась посмотреть, как ворона усердно закапывает в снег хлебную корку. Покончив с этой операцией, птица приготовилась взлететь, но в этот момент заметила неподалеку свидетеля. Сложилось впечатление, что несколько секунд ворона колебалась, что делать дальше. Затем она выкопала корку и улетела вместе с ней. Разумеется, такие одиночные факты — это не доказательство, а лишь указание на возможность поиска в данном направлении.

В связи с наблюдениями за поведением врановых при запасании и поиске корма удалось подойти к анализу одного из спорных вопросов в понимании онтогенеза поведения — о механизме освоения опыта родителей молодыми животными: ограничивается ли дело простым подражанием или же родители принимают в этом процессе активную роль и направленно «учат» потомство? Последняя гипотеза высказывается иногда в отношении высших млекопитающих, но достоверные данные в ее пользу остаются единичными. Так, например, отмечено несколько случаев: когда самка шимпанзе поправляла руку детеныша, пытавшегося разбивать камнем орехи, или когда «говорящая» шимпанзе Уошо сама научила приемного сына нескольким знакам амслена, языка жестов [34]Fouts R.S., Mills S.T. Next of Kin. My Conversation with Chimpanzees. N.Y., 1998. а самец павиана (Papio sp.) предостерегал и страховал детеныша, который вот-вот мог свалиться с обрыва [35]Тих Н.А. Предыстория общества. Л., 1970.

В литературе подобных сведений в отношении врановых я не встречала, однако на этот счет имеется несколько неопубликованных наблюдений. Так, С.Л. Новоселова(*)С.Л. Новоселова, доктор психологических наук, автор монографий «Генетически ранние формы мышления» (2003) и «Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов» (2001); детский психолог. много лет наблюдала за гнездящейся во дворе парой ворон и ее выводками. Наряду со многими интересными фактами ей удалось увидеть, как родители спрятали что-то около ствола дерева, а затем в течение нескольких минут не подпускали туда птенцов, как бы заставляя их запомнить это место. По мнению Новоселовой, родители «учили» свой выводок искать сделанную ими кладовку. Т.В. Хохлова, наблюдавшая за парой ворон и их выводками в течение трех лет, описывает, как взрослые птицы понуждали слетка подлететь вслед за ними к подоконнику, где для них выкладывали корм, и взять его тем же способом, как это делал самец. Аналогичные данные приводит также О.С. Исаева [36]Исаева О.С. Врановые птицы рудеральных ландшафтов европейской части России // Врановые птицы в антропогенном ландшафте. Межвузовский сборник научных трудов. Липецк, 2001. Вып.4. С.31–42. которая наблюдала на полигоне бытовых отходов в Саранске, как вóроны «учат» выводок отнимать у ворон и грачей добытый теми корм.

К этой же группе фактов можно отнести и «необыкновенное зрелище», которое Л.Л. Семаго наблюдал в Каменной степи: «Ворона, преподав своим птенцам всю программу добывания корма на суше, учила их ловить рыбешку в большом пруду. Птенцы хотели есть, но вода их пугала. Однако мать была настойчива, и на следующее утро рыбу ловили все. Семья не сделала рыбную ловлю своим промыслом, она занялась обычными вороньими делами, но опыт был передан новому поколению» [29, с.203]Семаго Л.Л. Сто свиданий с природой. Воронеж, 1975.

Я обращаю внимание на эти факты, поскольку преднамеренное обучение потомства — одна из наиболее сложных психических способностей, обнаруженных только в нескольких случаях и только у человекообразных обезьян и дельфиов. Ее наличие у врановых пока не доказано, но приведенные эпизоды позволяют предположить, что им она тоже может быть свойственна. Однако для окончательного ответа на этот вопрос желательны новые наблюдения, а в идеале — проверка в «строгих лабораторных экспериментах», о необходимости которых писали Дж. Гудолл [17]Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. и Л.В. Крушинский [1]Крушинский Л.В. Записки московского биолога: загадки поведения животных. М., 2006.

Индивидуальная изменчивость репродуктивного поведения

В фильме Быченко «Мои вороны» хорошо проиллюстрирован процесс строительства вороньего гнезда, а также редко наблюдаемые элементы ритуала ухаживания. Хохлова наблюдала совместное насиживание кладки парой ворон в холодные дни [37]Хохлова Т.В., Зорина З.А. Особенности поведения территориальных пар серой вороны в г. Москва // Врановые птицы Северной Евразии. Мат. IХ межд. конф. по изучению врановых птиц Северной Евразии. Омск, 2010. С.152–153. Дополнены многократно описанные примеры сооружения гнезд с использованием неприродных материалов (главным образом проволоки разных видов и в разных пропорциях, вплоть до полной замены естественных материалов) и в нестандартных местах — на зданиях, на опорах ЛЭП, на стреле работающего крана и т.д. (наблюдения В.А. Матанцева, В.Н. Мельникова, Т.В. Хохловой, Г.В. Егоровой). Такие факты хорошо известны, но, тем не менее, мало документированы — описания не систематизированы, нет коллекции фотографий. Между тем многие такие особенности поведения уникальны и могут исчезать со временем. Например, Т.Б. Ардаматская описывает гнезда, которые вóроны сооружали из овечьих ребер на площадках пограничных вышек в Черноморском заповеднике. Во время перестройки скотоводство там умерло, вóроны ушли, гнезд не осталось, фотографий не сохранилось (если они вообще были). В Москве Быченко нашла воронье гнездо, которое затем было утрачено; оно состояло целиком из разнообразных компьютерных кабелей.

Остается открытым вопрос о феномене «помощников», характерном для американских соек (Gymnorhinus cyanocephalus и Aphelocoma ultramarina), но не обнаруженном у европейских видов [38]Брезгунова О.А. Кооперативное размножение у врановых (Passeriformes, Сorvidae) птиц // Зоол. журн. 2015. Т.94. №1. С.90–105. В нашем материале есть два сообщения о том, что около гнезда ворон держится третья птица, однако ее участие в выкармливании птенцов не доказано (наблюдения Е.Ю. Яниш и Л.К. Мухаметзяновой). Нетипичную форму поведения ворон в репродуктивный период зарегистрировал Е.П. Черепанов: на протяжении почти двух недель он снимал гнездо, в котором кладку одновременно насиживали две птицы, а третья их кормила(*)https://www.youtube.com/watch?v=UiOTSAx4v5g

Ценный вклад в изучение репродуктивного поведения врановых вносит систематическое наблюдение за двумя парами индивидуально распознаваемых оседлых птиц (в разных районах Москвы), которое проводила Т.В. Хохлова на протяжении ряда лет. Она описывает конкретные особенности взаимодействия супругов в процессе насиживания, выкармливания и дальнейшего воспитания слетков [37]Хохлова Т.В., Зорина З.А. Особенности поведения территориальных пар серой вороны в г. Москва // Врановые птицы Северной Евразии. Мат. IХ межд. конф. по изучению врановых птиц Северной Евразии. Омск, 2010. С.152–153.

Игровое поведение

Манипуляционные игры. Как показывают наблюдения в условиях неволи, для врановых характерна сложная по структуре манипуляционная активность, неизменный интерес к новым предметам [30]Зорина З.А. Анализ формирования исследовательского, игрового и социального поведения 4 видов врановых при групповом содержании в неволе // Врановые птицы в антропогенных ландшафтах. Липецк, 1992. Вып.2. С.3–27.[39]Зорина З.А., Маркина Н.В., Дерягина М.А. Структура и возрастные особенности манипуляционной активности серой вороны Corvus cornix L. // Зоол. журн. 1986. Т.65. №10. С.552–1559. Ряд сообщений свидетельствует, что и в естественных условиях игры и разнообразное манипулирование предметами составляют заметную часть поведенческого репертуара этих птиц. Не приводя примеров простых манипуляций, упомянем сообщение Яниш о вороне, которая, сидя на крыше у водосточной трубы, бросала в нее грецкий орех, затем слетала, подбирала его и снова бросала в трубу. По впечатлению наблюдателя, она прислушивалась к звуку, который возникал, когда орех пролетал по трубе. Подобные развлечения отмечены и у московских ворон, которые периодически наносили заметный ущерб стеклянным крышам (например, в Лужниках), сбрасывая на них камни. К сожалению, систематических наблюдений за этим поведением не проводилось, хотя было бы интересно проследить, индивидуальная это активность или групповая, и во втором случае — проанализировать роль подражания.

Игры с предметами могут быть и индивидуальными, и коллективными. Например, ворона берет в клюв одноразовый стаканчик, взлетает и бросает его, а другая подлетает под нее и схватывает стаканчик на лету (наблюдения О.Г. Орленевой), или же ворона сама бросается вниз, перехватывает брошенный ею предмет и делает это несколько раз (cообщение Т.В. Хохловой и мои наблюдения).

Е.Н. Курочкин впервые описал коллективную манипуляционную игру — «футбол» шариком от пинг-понга [40]Курочкин Е.Н. Самые умные птицы // Друг. 1998. №2–3. C.18–21. Позднее такую же игру наблюдала в Измайлове М.Г. Плескачева, а С.Н. Быченко удалось снять такую сцену («Мои вороны»). Похожую игру-погоню мы наблюдали у содержащихся в неволе слетков врановых — одна из птиц подбирала какой-то камушек или щепочку, к ней тут же подбегала другая, гналась за первой, перехватывала у нее «эстафету» и убегала, а первая бросалась вдогонку. Так они менялись ролями несколько раз, иногда к ним присоединялась еще одна птица. В отличие от играющих вольных ворон, наших мы различали персонально по цветным меткам на ногах. Это позволило обнаружить в группе несколько «команд» (по две–четыре птицы), члены которых постоянно играли друг с другом. Эти же птицы вступали и в другие дружеские контакты (перебирание перьев, биллинг, соседство на жердочке), которые, по нашим наблюдениям, характерны для социальных отношений врановых в условиях неволи [30]Зорина З.А. Анализ формирования исследовательского, игрового и социального поведения 4 видов врановых при групповом содержании в неволе // Врановые птицы в антропогенных ландшафтах. Липецк, 1992. Вып.2. С.3–27.

Подвижные игры. Это наиболее часто наблюдаемый вид игры ворон. Описано катание по ледяным дорожкам ([41]Gwinner E. Untersuchungen uber das Ausdrucks und Sozialverhalten des Kolkraben (Corvus corax) // Z. Tierpsychol. 1964. Bd.21. №6. P.657–748. наблюдения С.Н. Хаютина), а также с крыш [24]Матанцев В.А. Заметки о поведении врановых // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.183–187. (включая позолоченные церковные купола) и с ледяных горок (наблюдения О.Г. Орленевой, Н.В. Вдовиной и мои). Многие видеофильмы удачно документируют такое поведение, подтверждают его типичность для видового репертуара и выявляют ранее неизвестные его особенности. Так, например, неоднократно наблюдавшееся многими из нас катание ворон с разного рода наклонных поверхностей зафиксировано в восьми видеосюжетах. Их анализ и сопоставление свидетельствуют о целенаправленности этого поведения. Особенно важен ролик, запечатлевший ворону, которая несколько раз съехала с заснеженной крыши на принесенной ею крышке от майонезной банки(*)https://www.youtube.com/watch?v=6uXiAe7Oc-I Не менее показательны два сюжета, где с крыш катаются одновременно несколько птиц, которые не только многократно съезжают, но и, оказавшись внизу, остаются и наблюдают за другими(*)https://www.youtube.com/watch?v=RCpjmHtMRM0

Несколько коллег описывают менее известный факт. Так, Орленева сообщила, что «зимой вороны катаются на ветках, как на качелях, цепляются за ветку лапками, переворачиваются кверху брюхом и раскачиваются». О. Еремина наблюдала в городе Риддере (Казахстан) следующую сценку: серая ворона отделилась от стаи, села на провод линии электропередачи и, держась когтями, стала вращаться вокруг него. Перекрутившись три–пять раз, она замирала вниз головой на несколько секунд, затем медленно распускала крылья и камнем падала вниз. Когда до земли оставалось около метра, ворона резко расправляла крылья и взлетала, потом опять садилась на провод, крутилась, падала вниз, взлетала и опять садилась на провод, и так несколько раз. Затем она перелетела на ветку тополя и так же крутилась и падала, как на проводе. Остальные вороны внимания на нее не обращали. Подобное поведение наблюдала и Вдовина в Нижнем Новгороде у двух групп ворон по три-четыре особи. Они по очереди подпрыгивали и повисали на нижних ветвях молодых лип, зацепившись клювом и раскачиваясь. Некоторые пребывали в такой позе достаточно долго. Шутова неоднократно наблюдала, как ворона прилетала на провод, протянутый между домами на уровне девятого этажа. Сначала она просто раскачивалась на проводе, делая это все быстрее, а потом начинала вращаться вокруг него.

Ранее похожее поведение было описано Э. Гвиннером у воронов, живших группами в большом авиарии [41]Gwinner E. Untersuchungen uber das Ausdrucks und Sozialverhalten des Kolkraben (Corvus corax) // Z. Tierpsychol. 1964. Bd.21. №6. P.657–748. Оно расценивалось как игра. Иногда птицы свисают на лапах при добывании корма [21]Сеник М.А. Некоторые особенности поведения врановых в условиях неволи // Экология врановых вестественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.206–208. в том числе при обрывании ягод рябины, как в фильме «Мои вороны».

Фото Т.А. Обозовой

Встречаются и другие описания непонятного поведения ворон. Если оно было отмечено неоднократно, можно говорить о его неслучайности. Например, несколько авторов упоминают о «купании» ворон в снегу. Назначение этого поведения они не обсуждают или предположительно относят к игре. Так, в феврале 1994 г. Шариков наблюдал стаю ворон (около 10 особей), которая сидела на покрытой снегом крыше большого универсама на улице Островитянова (Москва). Периодически от группы отходила одна из птиц, разбегалась и, складывая крылья, ныряла в снег. Примерно через 30–40 см она «выныривала», отряхивалась, какое-то время сидела, оглядывалась и возвращалась к группе. И так поступали по очереди почти все вороны. Один раз две вороны «ныряли» почти одновременно. Наблюдать такое поведение пришлось в течение 10 мин. Снег в это время был достаточно глубокий и рыхлый. Похожие картины наблюдали также Вдовина и Хохлова.

Вдовина описывает также несколько вариантов подвижных игр, которые она наблюдала осенью на прогулке в парке, расположенном на высоком, обрывистом берегу Оки (Нижний Новгород). Был сильный ветер, вороны базировались на высоких березах, растущих неподалеку от откоса, и «упражнялись» различными способами. Одна развлекалась с чем-то вроде довольно большого листа клена: она располагалась под углом к направлению ветра и перехватывала его то клювом, то лапами, то и тем и другим. Другие «соревновались», пытаясь «кататься» на потоках, но время от времени разворачивались навстречу к ним, так что было страшновато за их крылья, которые выворачивал ветер, но они умудрялись их складывать и пикировать. А одна просто нашла (случайно попала?) нисходящий поток, в котором она удерживалась с раскрытыми крыльями и была доставлена на другой берег без единого взмаха.

Полеты ворон в воздушных потоках — явление весьма распространенное. Обычно их считают играми, но В.Н. Федосов предположил, что это не только развлечение, но и средство чистки оперения. Той же цели может служить купание в снегу, но эти предположения требуют тщательной проверки. Что касается борьбы с паразитами, то Муравьев считает, что этой цели служит зависание вороны над дымом догорающего костра, которое ему довелось наблюдать.

В заключение раздела упомянем нередко наблюдаемое зрелище — стайка ворон вьется вокруг креста или флюгера (например, на башне Нижегородского кремля — наблюдение Н.В. Вдовиной), как бы соревнуясь в умении при сильном ветре сесть и удержаться на них несколько секунд, а затем уступить место другим участником состязания.

Накопление однородных описаний позволяет считать тот или иной поведенческий акт не случайностью, а типичным компонентом поведенческого репертуара вида и заставляет искать его приспособительное значение.

Как уже упоминалось, разобранные эпизоды составляют лишь часть собранного нами материала и весьма выборочно затрагивают поведенческий репертуар серой вороны, а иногда и некоторых других видов врановых. Тем не менее они позволили выявить некоторые ранее неизвестные факты и дают направление новых поисков. Наиболее редкими оказываются случаи, которые хотя бы очень условно можно отнести к проявлениям высших когнитивных функций и которые свидетельствуют о сообразительности этих птиц, о способности оперативно применить новую тактику, о прогнозировании результата своих действий. Особый интерес представляют те немногочисленные описания, которые (при всей спорности трактовки) впервые позволяют предположить, что врановые способны к активному обучению потомства и перепрятыванию кладовок, сделанных при свидетелях. Если бы эти факты подтвердились, это было бы весомым дополнением к полученным в эксперименте данным о зачатках самосознания у врановых птиц.

Не менее интересно накапливать и сопоставлять описания эпизодов, которые не имеют очевидной функции (купание в снегу, зависание и вращение вокруг присады). Увеличение числа таких наблюдений, возможно, позволит приблизиться к пониманию природы этих форм поведения.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-04-00747).

Литература / References

- Крушинский Л.В. Записки московского биолога: загадки поведения животных. М., 2006.

- Emery N.J. Bird Brain: An Exploration of Avian Intelligence. Princeton, 2016.

- Emery N.J., Clayton N.S. The mentality of crows: convergent evolution of intelligence in corvids and apes // Science. 2004. V.306. P.1903–1907.

- Doi:10.1126/science.1098410.

- Emery N.J. Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence // Philos. Trans. R. Soc. Lond. Biol. Sci. 2006. V.361. P.23–43.

- Doi:10.1098/rstb.2005.1736

- Auersperg A.M.I., Bayern A.M.P. von et al. Flexibility in problem solving and tool use of kea and New Caledonian crows in a Multi Access Box paradigm // PLoS ONE. 2011. V.6. e20231.

- Doi:10.1371/journal.pone.0020231.

- Jarvis E.D., Güntürkün O., Bruce L. et al. Avian brains and a new understanding of vertebrate evolution // Nature Rev. Neurosci. 2005. V.6. P.151–159.

- Doi:10.1038/nrn1606.

- Jarvis E.D. Bird Brain: Evolution // Encyclopedia of Neuroscience / Ed. L.R. Squire. Oxford, 2009. V.2. P.209–215.

- Обухов Д.К. Современные представления о структурно-функциональной организации конечного мозга птиц // Тр. СПб об-ва естествоиспытателей / Ред. О.С. Сотников. СПб., 1996. Т.76. Вып.5. С.113–133.

- Olkowicz S., Kocourek M., Luuan R.K. et al. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain // PNAS. 2016. V.113. P.7255–7260.

- Doi:10.1073/pnas.1517131113.

- Багоцкая М.С., Смирнова А.А., Зорина З.А. Изучение способности серых ворон (Corvus cornix L.) решать задачи на добывание приманки из трубки с ловушкой // Журн. общей биологии. 2013. Т.74. №1. С.23–33.

- Зорина З.А., Обозова Т.А. Новое о мозге и когнитивных способностях птиц // Зоол. журн. 2011. Т.90. №7. С.784–802.

- Плескачева М.Г., Зорина З.А. Решение теста Ревеша—Крушинского животными разных систематических групп // Журн. эволюц. физиологии и биохимии. 2012. №6. С.597–612.

- Lazareva O.F., Smirnova A.A., Bagozkaja M.S. et al. Transitive responding in hooded crows requires linearly ordered stimuli // J. Experim. Analysis Behav. 2004. V.82. P.1–19.

- Doi:10.1901/jeab.2004.82-1.

- Смирнова А.А. О способности птиц к символизации // Зоол. журн. 2011. Т.90. №7. С.803–810.

- Bluff L.A., Weir A.A.S., Rutz Ch. et al. Tool-related сognition in New Caledonian crows // Comp. Cogn. Behav. Rev. 2007. V.2. P.1–25.

- Doi:10.1098/rspb.2009.1953.

- Smirnova A., Zorina Z., Obozova T., Wasserman E. Crows spontaneously exhibit analogical reasoning // Current Biology. 2015. V.25. Iss.2. P.256–260.

- Doi:10.1016/j.cub.2014.11.063.

- Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992.

- Обозова Т.А. Большеклювые вороны на острове Шикотан // Экология и жизнь. 2011. С.43–45.

- Зорина З.А. Индивидуальная пластичность поведения врановых птиц // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи: Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова (1861–1923) // Ред. М.В. Баник, А.А. Атемасов, О.А. Брезгунова. Харьков, 2011. Вып.1. С.142–162.

- Хейнрих Б. Ворон зимой. М., 1994.

- Сеник М.А. Некоторые особенности поведения врановых в условиях неволи // Экология врановых вестественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.206–208.

- Prior H., Schwarz A., Gunturkun O. Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): Evidence of self-recognition // PLoS Biol. 2008. 6. №8. e202.

- Doi:10.1371/journal.pbio.0060202.

- Хейнрих Б., Багнаяр Т. Мудрый ворон // В мире науки. 2007. №7. С.58–65.

- Doi:10.1098/rspb.2005.3144.

- Матанцев В.А. Заметки о поведении врановых // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.183–187.

- Митина Г.Н. Поедание воронами фисташек: случайный эксперимент в городе // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах. Мат. VIII межд. конф. по врановым птицам. Ставрополь; М., 2007. С.187–189.

- Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. Ориентировочно-исследовательская деятельность, подражание и игра как психологические механизмы адаптации высших позвоночных к урбанизированной среде. М., 1996.

- Резанов А.Г. Кормовое поведение птиц: метод цифрового кодирования и анализ базы данных. М., 2000.

- Фисун К.В. Некоторые наблюдения за поведением сорок в г. Оренбурге // Орнитология в Северной Евразии. Мат. XIII межд. орнитол. конф. Сев. Евразии. Оренбург, 2010. С.313–314.

- Семаго Л.Л. Сто свиданий с природой. Воронеж, 1975.

- Зорина З.А. Анализ формирования исследовательского, игрового и социального поведения 4 видов врановых при групповом содержании в неволе // Врановые птицы в антропогенных ландшафтах. Липецк, 1992. Вып.2. С.3–27.

- Clayton N.S., Griffiths D.P., Dickinson A. Declarative and episodic-like memory in animals: personal musings of a scrab jay // The Evolution of Cognition / Eds C. Heyes, L. Huber. Cambridge, 2000. P.273–289.

- Clayton N.S. Emery N.J. What do jays know about other minds and other times? // Neurobiology of «Umwelt». How Living Beings Perceive the World? / Eds A. Berthoz, Y. Christen. Berlin, 2009. P.109–123.

- Dally J.M., Emery N.J., Clayton N.S. Cache protection strategies by western scrub-jays, Aphelocoma californica: Implications for social cognition // Anim. Beh. 2005. V.70. P.1251–1263.

- Doi:10.1098/rsbl.2004.0190.

- Fouts R.S., Mills S.T. Next of Kin. My Conversation with Chimpanzees. N.Y., 1998.

- Тих Н.А. Предыстория общества. Л., 1970.

- Исаева О.С. Врановые птицы рудеральных ландшафтов европейской части России // Врановые птицы в антропогенном ландшафте. Межвузовский сборник научных трудов. Липецк, 2001. Вып.4. С.31–42.

- Хохлова Т.В., Зорина З.А. Особенности поведения территориальных пар серой вороны в г. Москва // Врановые птицы Северной Евразии. Мат. IХ межд. конф. по изучению врановых птиц Северной Евразии. Омск, 2010. С.152–153.

- Брезгунова О.А. Кооперативное размножение у врановых (Passeriformes, Сorvidae) птиц // Зоол. журн. 2015. Т.94. №1. С.90–105.

- Зорина З.А., Маркина Н.В., Дерягина М.А. Структура и возрастные особенности манипуляционной активности серой вороны Corvus cornix L. // Зоол. журн. 1986. Т.65. №10. С.552–1559.

- Курочкин Е.Н. Самые умные птицы // Друг. 1998. №2–3. C.18–21.

- Gwinner E. Untersuchungen uber das Ausdrucks und Sozialverhalten des Kolkraben (Corvus corax) // Z. Tierpsychol. 1964. Bd.21. №6. P.657–748.